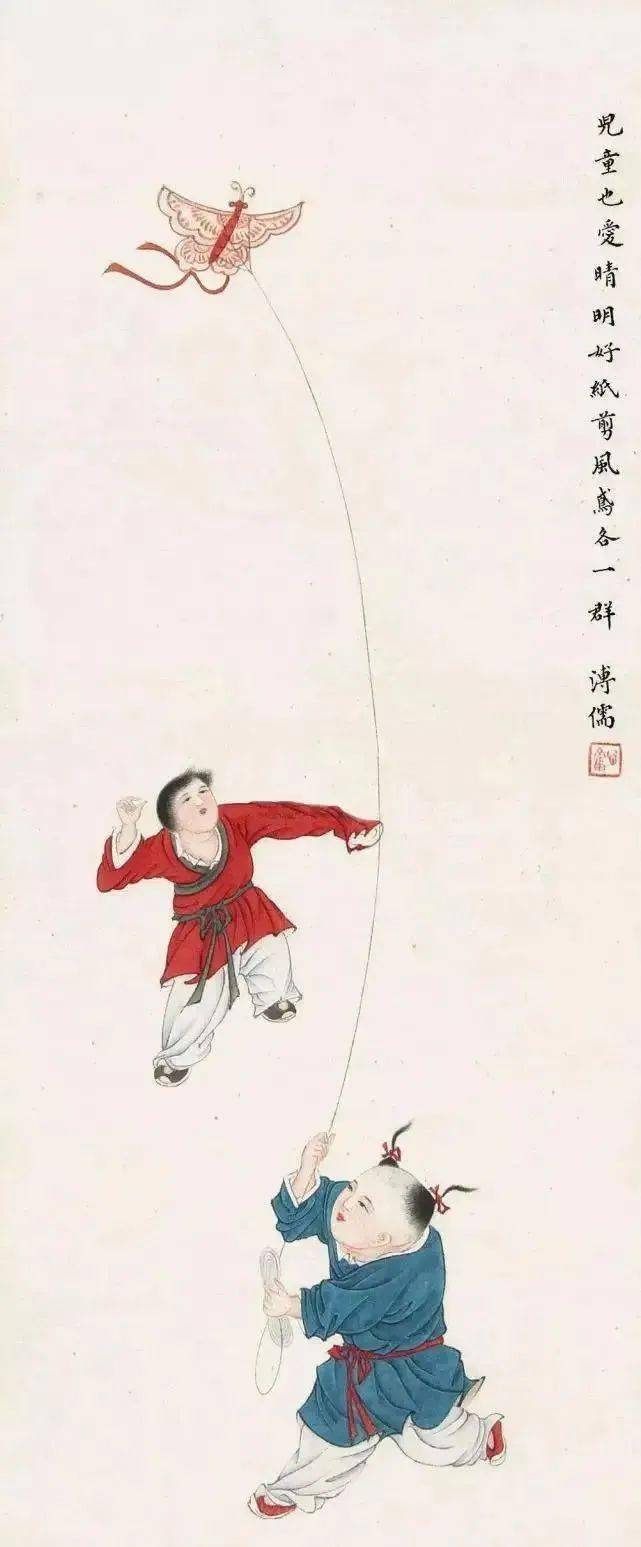

当春日的微风拂过大地,湛蓝的天空中便会飘起形态各异的风筝,它们宛如灵动的飞鸟,为春天增添了一抹绚丽的色彩。风筝,这一古老的传统手工艺品,不仅是春天里一道亮丽的风景线,更承载着深厚的文化底蕴。

风筝的起源,可追溯至两千多年前的春秋时期。据《韩非子・外储说左上》记载,“墨子为木鸢,三年而成,蜚一日而败”,墨翟耗费三年时间制成木鸢,虽只飞行了一天就损坏,但这被视为风筝的雏形。后来,鲁班以竹子为材料改进了木鸢,使其性能更加优良。最初,风筝主要应用于军事领域,承担侦察敌情、传递信息、测距等重要任务。楚汉相争时,韩信曾派人放飞风筝,通过测量风筝线的长度,计算出距离未央宫的距离,为军事行动提供了重要依据。

随着时代的变迁,社会趋于稳定,风筝逐渐从军事工具转变为民间的娱乐玩具。到了唐代,放风筝成为一项深受人们喜爱的春日活动。诗人高骈在《风筝》中写道:“夜静弦声响碧空,宫商信任往来风。依稀似曲才堪听,又被移将别调中。” 生动描绘了春日夜晚,风筝在风中发出宛如乐曲般声响的美妙场景,展现出当时放风筝活动的盛行。

传统风筝的制作工艺极为讲究,蕴含着独特的艺术价值。通常需经过扎、糊、绘、放四个步骤。扎,是用竹条搭建风筝的骨架,不同形状的风筝,骨架结构也各不相同。以沙燕风筝为例,其骨架由头部、翅膀、尾部等部分组成,各部分比例需严格按照传统标准,以保证风筝的稳定性和飞行性能。糊,是将纸张或丝绸粘贴在骨架上,要求平整、牢固,不能有褶皱。绘,是在风筝表面绘制各种精美的图案,这些图案题材广泛,涵盖神话传说、历史故事、花鸟鱼虫等。一只精美的风筝,不仅是飞行的器具,更是一件独特的艺术品。

放风筝作为一项传统习俗,承载着人们对美好生活的向往与祈愿。在春日放风筝时,人们会将自己的烦恼和疾病写在风筝上,待风筝放飞至高空后,剪断风筝线,让风筝随风飘走,寓意着将晦气和灾难一同带走,此外,放风筝还具有强身健体的功效,在奔跑放线的过程中,人们活动了身体,亲近了自然。

如今,风筝文化在保留传统技艺的基础上,不断发展创新,融入现代元素。自1984年起,潍坊国际风筝会已成功举办三十余届,吸引了众多国内外风筝爱好者踊跃参与,成为传播风筝文化的重要平台。2006年,潍坊风筝制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。风筝作为中国传统文化的重要符号,正飞向世界各个角落,向世界展示着中华文化的独特魅力。

- 上一篇:粽香龙舟话端阳:解码千年端午的文化基因

- 下一篇:三八妇女节的由来